昨年の夏、福岡に旅行に行きました。

美味しいものをたくさん食べて観光地を巡る中で、かっこいい建物を見つけて入ってみました。

以前保険会社が使っていた建物だそうで、手すりや天井などあらゆるところに装飾が施されており、とてもかわいくて心惹かれる建物でした。

パンフレットの紹介文を読むと「アール・ヌーヴォーらしい装飾」という言葉が。

私は古い建物を愛でるのは好きでも、建築様式や歴史について無知で、「アール・ヌーヴォ―」についても知りませんでした。

この機会に建築様式について学んでみようかと思い、手始めにアール・ヌーヴォーについて調べてみることにしました。

今回の記事では「アール・ヌーヴォー」と、その対になる「アール・デコ」について調べ、アール・デコ建築として有名な東京都庭園美術館に実際に行ってみました。

(1)アール・ヌーヴォーについて

〈アール・ヌーヴォーとは〉

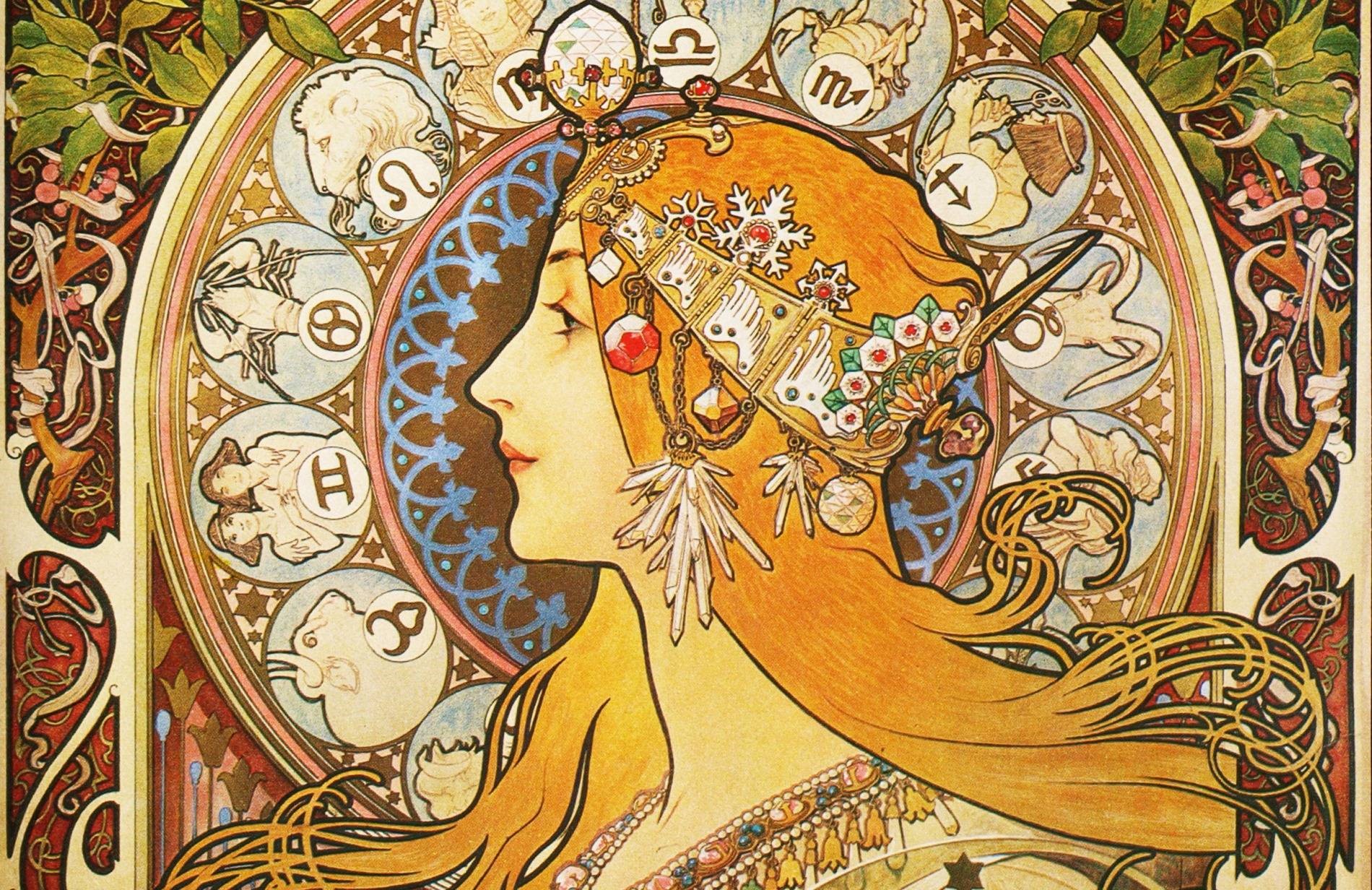

曲線的な装飾が特徴的な芸術様式です。多くは草花や蔦など自然界にあるものをモチーフにしています。「アール・ヌーヴォー」という名前はフランス語で「新しい芸術」という意味で、自然をモチーフにしたナチュラルなテイストは当時斬新なものだったようです。

また、建築においては鉄やガラスなどの新しい素材をふんだんに用いていることも特徴です。

今回取り上げるのはアール・ヌーヴォー様式の建築ですが、インテリアや工芸品など、建築以外にも様々なものに取り入れられました。

〈時代背景〉

アール・ヌーヴォーは19世紀末から20世紀初めに生まれ、ヨーロッパを中心に流行しました。世紀末には「今までの伝統を打ち破り新しい文化を生もう」という動きが盛んになりますが、その一つだったと言われています。

このころジャポニズムといって日本の芸術文化が海外で流行しており、アール・ヌーヴォー―も浮世絵などの影響を受けたという説もあります。

〈流行と衰退〉

アール・ヌーヴォーの様式はフランスやイギリスにとどまらず、ドイツやオーストリアなどヨーロッパ各国に広がりました。1900年のパリ万博は、世界に流行を広げるきっかけとなり「アール・ヌーヴォ―展」とも呼ばれました。

しかし、第一次世界大戦がはじまると、装飾的で大量生産が難しかったアール・ヌーヴォ―は時代遅れなものとして廃れていき、アール・デコが台頭してきました。

〈日本のアール・ヌーヴォ―建築〉

東京駅の内部には、蔦のような鉄の手すりなど、アール・ヌーヴォ―の装飾が使われています。

また、冒頭に私が書いた福岡の建物にもアール・ヌーヴォ―様式の装飾が施されていました。

調べてみると、東京駅で有名な建築家辰野金吾などが設計し、日本生命保険株式会社九州支店として使われた後、市民のための施設となった「福岡市赤煉瓦文化館」でした。

他にも旧松本邸や旧大阪商船など数多くあるそうです。

(2)アール・デコについて

〈アール・デコとは〉

アール・デコはアール・ヌーヴォ―のあとに流行した新しい装飾様式です。キーワードは「合理性」と「機能性」です。幾何学的な形や直線を活かしたデザインで、機械による大量生産を前提としています。

色合いも、はっきりとした原色などが好まれます。

当時はポスターなどにも取り入れられ、革新的な芸術として広く親しまれました。

(画像は八王子市夢美術館HPより引用)

〈時代背景〉

第一次世界大戦で大量生産ができるもの、合理的でシンプルなもの、機能的なものが求められる中で、フランスで生まれました。アール・ヌーヴォーは装飾的で豪奢なものだったので、対照的です。

〈流行と衰退〉

アール・デコはフランスで始まったものの、アメリカを中心に流行が広まりました。

当時経済成長が著しかったアメリカで、クライスラービルやロックフェラーセンター、エンパイアステートビルなど有名なビルの設計にこの様式が用いられました。

(画像はNEW-YORK FOREVERより引用)

しかし1929年の大恐慌のころから経済の失速と共に勢いを失い、第二次大戦で衰退していきました。

〈日本のアール・デコ建築〉

東京都庭園美術館を筆頭に、新宿伊勢丹本店や日本橋三越本店、山の上ホテルなど、伝統的で荘厳な建物に多く用いられています。

(3)東京都庭園美術館について

アール・デコとは何なのかを自分の目で感じてみるために、アール・デコ建築として有名な白金の東京都庭園美術館に行ってきました。

庭園美術館は、皇族の朝香宮親王ご夫妻がフランスに渡られた際、アール・デコに感銘を受け、日本で再現するべくこだわり抜いて建てられた邸宅です。

日本の職人やデザイナーだけでなく、当時フランスで人気だった装飾美術家アンリ・ラパンやガラス工芸家ルネ・ラリックなどにも依頼してデザインされました。

現在は美術館として公開されており、期間ごとに企画展が行われています。

一部撮影も可能でした。

こちらは大客室のマントルピースと出入口を写した写真です。

内装や家具が左右対称に配置されています。ガラス戸のアーチ形や、幾何学的な表面のデザインが特徴的です。

こちらは別の壁面のガラス戸を近づいて撮ったものです。

図形を組み合わせた模様のガラスが規則的に並んでいます。

玄関のモザイクのような美しい床は、1925年のアール・デコ博覧会でアンリ・ラパンがデザインしたものと近いそうです。これも上下左右対称なデザインです。

玄関の女性のレリーフが入った大きい扉や、大客室のシャンデリアはルネ・ラパン作のものです。ガラスならではの優美さや存在感がありました。

撮影不可のエリアでは、アール・デコのポスターやインテリアが展示してあり、写真はありませんが隅々まで楽しんできました。

建築初心者として感じたのは、アール・デコには不思議な重厚感があるということです。また、「幾何学的でシンメトリー」という点から理解しやすい親しみやすいものかと考えていましたが、アール・デコの美的感覚は初めて触れるものでした。

初めて見る芸術様式に心動かされつつ、自分なりに理解しようとする体験は、とても勉強になりました。

庭園美術館自体もとても素敵な施設でした。庭園美術館の展示や魅力については「白金台を歩いてきました」の記事で詳しく書いています。ご興味がありましたらご覧ください。

〈営業情報〉

開館時間:10:00-18:00 (入館は17:30まで)

休館日:毎週月曜日(祝日の場合は開館、翌日休館)、年末年始

入場料金:展覧会によって異なる(庭園だけ入場できるチケットの販売もあります。詳しくは公式HPをご覧ください。)

公式HP:https://www.teien-art-museum.ne.jp/

〈最後に〉

以上でアール・ヌーヴォ―とアール・デコのご紹介を終わります。

建築や芸術の知識が全くない人間なりに、色々調べて書き散らしてみました。

今まで「なんとなくきれい」「なんとなくかっこいい」だったものたちが、自分の中で名前がついていくのは面白く感じました。

建築様式は数多くあるようなので、少しずつ調べて勉強していきたいです。

writer C.Yamada