前回の記事に引き続き、建築に注目しつつ、ヨーロッパ旅行の思い出をお話します。

ヴェネツィアからフィレンツェまでは「TRENITALIA」という国鉄で向かいました。

「Treno(電車)」と「Italia(イタリア)」を掛けた名前です。

イタリアでは、国鉄の「TRENITALIA(Treno+Italia)」や、グルメショップの「EATALY(Eat+Italy)」のように、国名となにかを掛けた名前を見ることが多い気がしました。

かわいいし、自分の国の名前を気に入っている感じが素敵ですよね。

「日本」でも、上手くそういう造語をつくれないものでしょうか。

到着しました。駅の絵もヨーロピアンです。

フィレンツェは、赤茶の屋根で統一された街並みがきれいな街です。

また、並外れた権力と財力を誇ったメディチ家が芸術家たちを援助したことで、ルネサンス芸術が開花した都市でもあります。

なんといっても、一番有名なのはドゥオーモです。

これは遠くから撮った写真なので画質が荒いのですが、この赤茶のドームと、周りに並ぶ赤茶の屋根はフィレンツェの象徴のような気がします。

ドゥオーモは日本語にすると「大聖堂」という意味で、正式名称は「サンタ・マリア・ディル・フィオーレ大聖堂」です。

この名前は、「花のマリア」という意味で、聖母マリアのことを指しています。

ドゥオーモは近くから見ると正面の外壁の華やかさが目立ち、印象が変わります。

緑色とピンク色の大理石の色合いがかわいく、彫刻を多用した手の込んだ装飾が見事です。

名前に「花」が入っているだけあって、花を模した装飾も多くあります。

この建物は、晩期ゴシック建築と初期ルネサンス建築を代表すると言われています。

ここで一度ヨーロッパの建築様式の流れを復習します。

古典建築

- ギリシャ建築:美しい神殿を追求した建築

- ローマ建築:大衆施設を発展させた建築

中世建築

- ロマネスク建築:重厚感が特徴の建築

- ゴシック建築:軽さ・高さを追求した建築

近世建築

- ルネサンス建築:ローマ建築の復興を目指した建築

- バロック建築:豪華で煌びやかな建築

近代建築

- 新古典主義建築:ギリシャ建築の復興を目指した建築

- ネオ・○○建築:それぞれの建築様式の復興を目指した建築

ドゥオーモの醍醐味でもあるドームは、ルネサンス建築の特徴の一つです。

なお、正面の外観については、1800年代に再建されたネオ・ゴシック様式だそうです。

教会内部は装飾が少なく、すっきりとした印象です。

ステンドグラスや、高い天井を支えるアーチが目立ちます。

奥の方に移っている人を見てもらうと、天井の高さもわかるかと思います。

右の写真はドーム部分の下から撮りました。

ドームのことは、イタリア語ではクーポラといいます。

このクーポラはあまりに大きく重いので、ドゥオーモ建設当初は建設不可能と言われていました。

それが、建築家ブルネッレスキが発案したアイデアにより可能になりました。

当時とても革新的な建物だったようです。

クーポラには、ジョルジョ・ヴァザーリが描いた「最後の審判」が残されています。

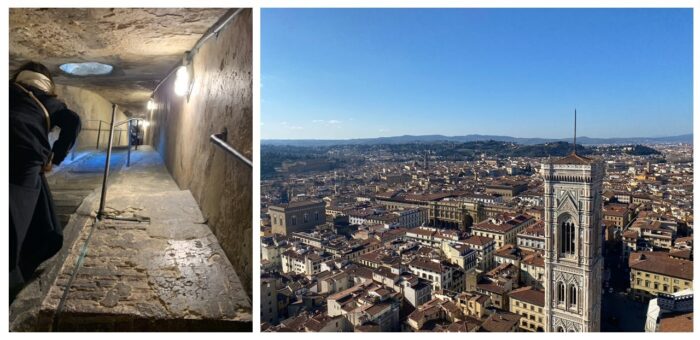

階段を上ると、この絵を間近から見たり、クーポラの外周から外を眺めたりできるということで、頑張って上ってきました。

これが「最後の審判」です。

まずは絵のスケールの大きさに驚きました。天井が高い分、下から見上げる参拝者にも見えるように描いたのでしょう。

当時この規模のクーポラは他になかったようですから、前代未聞の大きなドームに、迫力のある神々や悪魔の絵が描かれていたということになります。

それを見上げた当時の人々は、きっとクーポラから神々しさを感じたはずです。

長い長い階段を上ると、「もう限界!」と思う頃にフィレンツェの街が一望できます。

ドゥオーモの「ジョットの鐘楼」が近くに見えます。

その下にはフィレンツェの家々が並び、奥の方には山も見えます。

建物の色合いや雰囲気がそろっていて、とてもかわいい、フィレンツェらしい眺めです。

調べたところ、屋根・窓枠からドアやパラボラアンテナの色まで、建築条例で厳しく決められているのだそうです。

実は、この街をもっと広く眺められる場所があります。

それがミケランジェロ広場です。

小高い丘の上にあり、ドゥオーモはもちろん、宝飾店が並ぶことで有名なヴェッキオ橋や、代表的なゴシック建築のサンタ・クローチェ教会も見渡すことができます。

広場の後ろでは、ミケランジェロ作ダビデ像のレプリカが、フィレンツェの街を見下ろしています。

私は日が沈むタイミングで行ったのですが、旅行の中でも1、2を争う絶景でした!

ミケランジェロの名前が出たので、美術館もご紹介します。

フィレンツェにはルネサンス期の美術品が数多く残されています。

まずは、ミケランジェロ広場にレプリカがあったダビデ像の実物をお見せします。

こちらは、中央市場近くのアカデミア美術館にあります。

ダビデ像の他にも、おびただしい数の成功な彫刻が展示してあり驚きました。

閉館間際だったので駆け足で回りましたが、じっくり見るならたくさん時間が欲しいところです。

ウフィツィ美術館も絶対に見逃せません。

フィレンツェの支配者であり、芸術家たちのパトロンであったメディチ家のコレクションを展示する美術館です。

イタリア国内で最大級の美術品所蔵数を誇り、ボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」「プリマヴェーラ(春)」、レオナルド・ダ・ヴィンチの「受胎告知」など、ルネサンス期の傑作が数多く並んでいます。

ちなみに、ウフィツィ美術館の建物は以前政庁として使われていた、ルネサンス様式の建物です。歴史上の人物の彫像が並んでいるほかは、重々しく、割とシンプルな外装ですが、内部は天井画などで華やかに飾られています。

天井画が、政庁の建物にしてはあまりに手が込んでいて綺麗で、つい天井画写真コレクターになってしまいました。

これらの装飾は、古代ローマのグロテスク様式だそうです。

グロテスクと聞くと、気持ち悪いもののようなイメージがあるので不思議ですよね。

語源はイタリア語で洞窟や地下墓所という意味の「grotta」で、「グロテスク様式」は実在しない動物や植物を用いた美術様式のことを言うようです。確かに、見たことのない形のピンク色の蔦や、鷲のような羽とロバのような蹄を持つ人が描かれています。

右下の部屋は、この建物が政庁だったころメディチ家のコレクションを公開するためにつくられた部屋で、ウフィツィ美術館の原点です。

天井の装飾には6000個もの貝殻が使われている豪華さから、当時のメディチ家の栄華をうかがい知ることができます。

教会や美術品を見て回ったら、買物です。

フィレンツェには世界最古の薬局「サンタ・マリア・ノヴェッラ薬局」があります。

中はうっとりするほど素敵な空間で、建てられたのは1200年代と言われています。

創業400年記念の2012年に店内の修復工事が行われました。

店内では香水や石鹸をはじめとして、香りに関係する商品が中心に扱われています。

本店はここですが、現在は世界中に支店があるほど人気のお店です。

サンタ・マリア・ノヴェッラ薬局を生んだサンタ・マリア・ノヴェッラ教会もすぐ近くにあり、こちらはフィレンツェで最も古いゴシック様式の教会のひとつです。

緑の大理石や、アーチを多用したデザイン、円形の窓、装飾の模様がドゥオーモと共通していますね。

以上がフィレンツェの街歩きでした!

建築、美術品、街並み、買物と見どころの詰まった街でした。

観光地が全部密集しており、徒歩で完結できるのも魅力です。

再び「TRENITALIA」に乗り、次はローマに移動しました。

writer C.Yamada