前回の記事に引き続き、建築に注目しつつ、ヨーロッパ旅行の思い出をお話します。

空港から大きなバスに乗ってヴェネツィア島内に向かいました。

本土から島内までは大きな橋が伸びており、その上をバスに乗って渡ります。

世界には、「この橋がない時代は行き来が大変だった」という重要な橋がたくさんありますが、この橋も間違いなくそうだったのでしょう。

ヴェネツィアの島内には広い道路はなく、当然バスや電車は走っておらず、交通手段は船と歩きのみです。

バスが広場に着くと、乗り合いの水上バスで大運河を下り、中心部を目指しました。

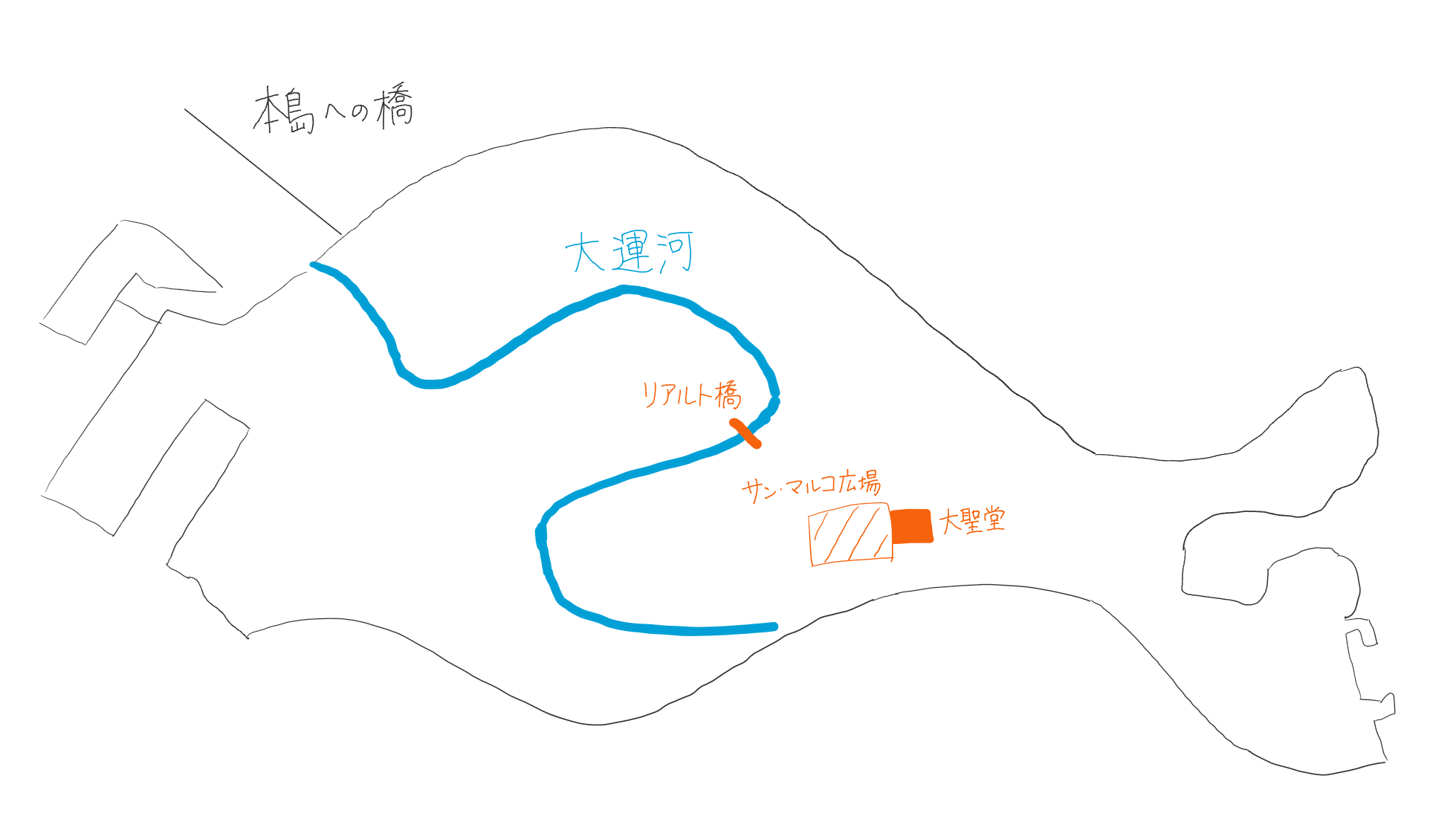

ヴェネツィアの全体像はこんな感じになっています。

島の真ん中に大運河が通っており、西半分と東半分に大きく分かれています。

東半分と西半分はそれぞれ、地図に書き込めないくらい多くの細い水路が張り巡らされています。

水上バスはS字型の大運河を走っており、細かい水路を船で通るには水上タクシーか、ゴンドラか、プライベートの船に乗ります。

石畳の道を歩いて移動すると、お店がたくさん並んでいます。

アパレルのブランドショップに混ざって、外国らしい色合いのお菓子や、怪しげなお面を売っているお店も数多くありました。

偶然私が訪れた日がヴェネツィア・カーニバルの初日だったようで、道のあちこちで仮面を売る屋台が出ていました。

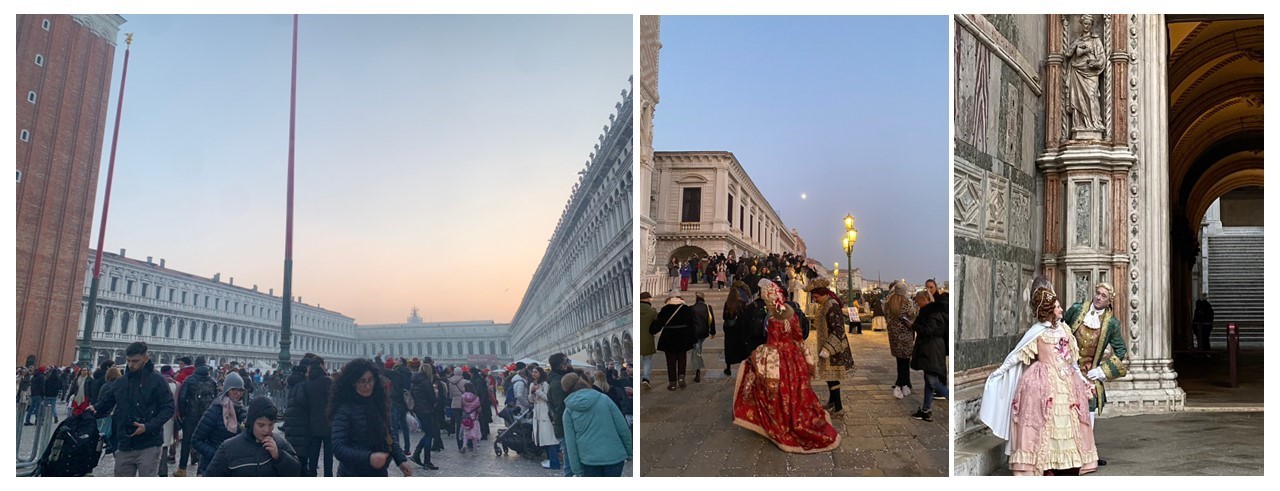

島内で一番賑わっているのはサン・マルコ広場です。

この日も、霧が出ている寒い日でしたが、たくさんの人が行きかっていました。

カーニバル初日ということで、本格的な仮装をしている人もちらほら見かけました。

この広場にも一つ、有名な教会があります。守護聖人マルコを祀るサン・マルコ大聖堂です。

様々な色柄の大理石が用いられた華やかでかわいらしい外装が目を引きます。

カメラの性能の限界と曇り空のせいか、くすんで見えますが、実物はもっとピンクや水色にも見えました。

内部は、壁や天井が黄金のモザイク装飾で覆われており、重厚感のある独特な雰囲気です。

古典的な絵柄から、比較的新しそうな様式の絵柄もありました。

私は日曜に訪れたので、中で礼拝が行われていました。

2階の美術館部分から見学したのですが、重々しい雰囲気の中で聖歌が響き、神聖な雰囲気にのまれてしまいました。

このサン・マルコ大聖堂はビザンチン建築です。

ビザンチン、というのは以前私が書いた建築様式の記事には出てこなかった言葉です。

「ビザンチン様式」がなにかというと、ローマが東西で分裂したあと、東ローマで生まれた芸術様式です。まだキリスト教が公認されていなかったころ、密かに信仰を守っていく中で生まれた「初期キリスト教美術」と、移民が持ち込んだ東方の文化が混ざって生まれました。

この大聖堂の内装に用いられているモザイク装飾の技法や、絵柄の古さは、ビザンチン様式の特徴です。

広場に戻ると、時折きれいな鐘の音が聞こえてきます。

音のもとは、広場にある大鐘楼です。

この鐘楼は上ることができ、上からヴェネツィアの街を見下ろせます。

建物の可愛さと、背の低さが目立ち、まるでおもちゃの街みたいですね。

上から水路も見えるのかと思いましたが、建物に隠れて見えないようです。

かわいらしい街並みはヴェネツィアの魅力の一つですが、建築様式は複雑で、一口言うことはできません。

ビザンチン様式と、貿易国だったイスラムの文化、イタリアで主流だったゴシック様式が混ざり、さらにその後ルネサンス様式やバロック様式の影響も受けつつ、「水の都」という性質から全体が調和し、今の形になっていったようです。

お昼は歴史あるトラットリア「アル・コンテ・ぺスカオール」で、とてもおいしい魚介のパスタを食べました。

カニの甲羅からパスタが出てきていて、インパクトのある見た目でした。名物のイカ墨パスタも、魚介の味が強くておいしかったです。

ヴェネツィア観光にもう一つ欠かせないのがリアルト橋です。

世界で一番有名な橋とも言われており、なんと800年以上の歴史があります。

一つのアーチでできているため、ゴンドラが橋下を通過できる構造です。

橋の上からは、青い空・エメラルド色の大運河・かわいい街・ゴンドラを一望できます。

晴れている日だと、もっときれいな眺めのようです!

おやつを探し求めて、行きついたのは「パスティチュリア・リッザルディーニ」です。

「フリッテッレ ベネチアーレ」というショーケースにいっぱい並んだドーナツを頼んでみたところ、おいしさに仰天しました。

外はドーナツのようにさっくりしていて、中はフレンチトーストみたいな卵感溢れるとろふわの生地でした。

おいしすぎて翌日おかわりに行き、合わせて4つ食べました。

調べてみたところ「フリッテッレ ベネチアーレ」というお菓子は、カーニバル期間中のヴェネツィアの名物お菓子のようです。色々なところに置いているようなので、カーニバル中に行く方には是非食べてみてほしいです。

日が暮れてきたら、ゴンドラがおすすめです。

ゴンドラはいつ乗っても違う魅力がありますが、個人的には「夕方空はまだ明るいけど、街に灯りが付き始めるころ」の景色が一番好きです。

歩いて街並みを眺めるのももちろん楽しいですが、ゴンドラに揺られながら街を見上げたり、狭い水路をゴンドリエーレの掛け声を聞きながら通ったりするのは格別でした。

.

そういえば、ピンクやオレンジの建物が並び、鮮やかな色の空と運河に囲まれた中で、真っ黒いゴンドラは浮いている気がしませんか?

実は以前は、ゴンドラは華やかな色で塗られ、競うように豪華な装飾がされていました。

それがエスカレートしすぎたために、ヴェネツィア政府が船を黒に統一するよう義務付け、今のようになりました。

この話は、ディズニーシーのヴェネツィアンゴンドラで教えてもらいました。

ヴェネツィアのゴンドラは椅子の周りの装飾だけは豪華で、「本当は豪華にしたい!」という気持ちが残っているように見えて面白かったです。

夜は水上バスでなんとなく島の南東の端の方に行ってみました。

昼の水上バスは観光客でいっぱいで、賑やかな昼間の雰囲気でしたが、夜の水上バスは地元の人が家に帰っていくような落ち着いた雰囲気でした。

船を降りると、サン・マルコ広場とは違いひっそりした暗いエリアでした。

地図で見つけた教会まで散歩し、地元の人の信仰の場らしい教会を見て帰ってきました。

大満足のヴェネツィア観光でした。

私が行った5都市の中では、トップレベルで全体的な色調が豊かだったように思います。

「色彩感覚は光によって培われる」「だから日本では淡い色が好まれ、欧米ではビビッドカラーが好まれる」という話は度々耳にしますが、建物や川の色を見るだけで、色彩感覚の違いが分かるようでした。

私の滞在中はずっと雲がありましたが、晴天の日はきっと鮮やかな青い空になって、まぶしいくらいの日差しが指すんでしょうね。

この後はフィレンツェの記事に続きます。

フィレンツェも街並みの色合いがとてもかわいかったです。

writer C.Yamada